Zuversicht in schweren Zeiten

Wie eine ukrainische Psychologin in Niedersachsen anderen Geflüchteten hilft

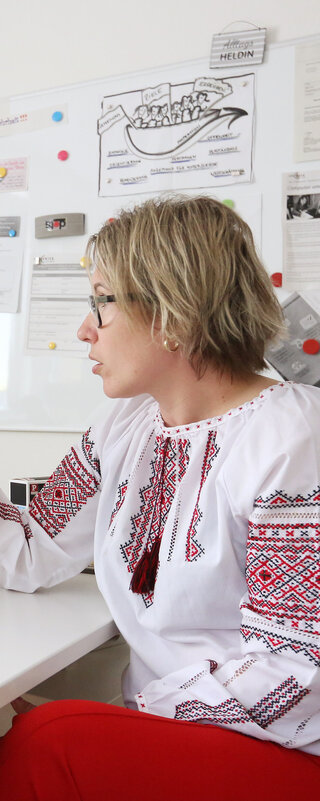

„Wir leben im Trauma, bis der Krieg vorbei ist“, sagt Olena Gorodyska. Die 41-Jährige ist mit ihren drei Kindern und ihrer Mutter vor dem russischen Angriffskrieg aus Kiew geflohen. Und mit ihrem Mann. „Wenn eine Familie drei oder mehr Kinder hat, durften die Männer mit raus“, berichtet sie. Deshalb habe ihre Familie noch Glück gehabt im Vergleich zu den vielen anderen, bei denen die Väter an der Front kämpfen müssen.

Anderthalb Jahre ist ihre Flucht jetzt her. Vorbei an Bomben, sterbenden Menschen, über die ungarischen Berge nach Hannover. Zu Freunden von Freunden. In ständiger Angst. Angst, selbst getroffen zu werden, Angst um Freunde und Familie.

Erst nach einem Monat, als die Kinder einen Platz an einer Schule und sie alle die Aufenthaltserlaubnis bekommen hatten, fühlte sie sich sicher, sagt Olena Gorodyska. „Da habe ich gemerkt, wie viele Kinder und Mütter alleine hier waren und Hilfe brauchten.“ Die studierte Psychologin wollte helfen. Sie schrieb mehr als hundert Institutionen an, die Migrationsberatung anbieten. „Nur die Diakonie hat geantwortet“, sagt sie und wundert sich noch heute darüber.

„Wie viele andere Hilfsorganisationen sind wir kurz nach Kriegsbeginn an die Grenze gefahren, haben 220 Leute rausgeholt und sie bei Privatleuten in Deutschland untergebracht“, erzählt Imke Fronia vom Migrationsfachdienst der Diakonie Hannover-Land. Das war dann auch die Geburtsstunde der blau-gelben Treffpunkte, die heute Hope heißen. „Denn wie“, sagt Fronia, „sollten die Gastgeber*innen ihre Gäste gut betreut wissen, wenn sie selbst arbeiten müssen und sich nicht um sie kümmern können?“. Fronia entwickelte das Konzept für die Treffpunkte, die eine Anlaufstelle für die Geflüchteten waren und auch heute noch sind.

Im blau-gelben Treffpunkt in Burgdorf begann Gorodyska ihre Arbeit. Erst als Ehrenamtliche, dann als Honorarkraft, bis schließlich eine feste Stelle für sie geschaffen wurde. Das Hauptziel ihrer Arbeit sei, dafür zu sorgen, dass die Geflüchteten nicht in Depression verfallen. „Alle Ressourcen, die Menschen sonst stärken, wurden ihnen genommen – Familie, Freunde, Gesundheit, Sicherheit“, sagt die Psychologin, „wir sind hier, aber unsere Herzen sind in der Ukraine.“

Die Geschichten, die sie hört, sind nur schwer zu ertragen. Die Geschichte der Familie etwa, die Fotos ihrer erschossenen Großmutter zugeschickt bekam. „Die Enkelin verfiel in eine Depression, kam in eine Klinik, die Mutter kam täglich zu mir, um darüber zu sprechen“, sagt Gorodyska. Um all das Leid, mit dem sie konfrontiert ist, selbst verarbeiten zu können, trifft sie sich einmal wöchentlich virtuell mit anderen ukrainischen Psycholog*innen zur Supervision.

Auch Geflüchtete aus anderen Ländern kommen zu ihr, sofern sie sich auf Englisch verständigen können. Einige kommen aus Syrien, eine Frau auch aus Russland. „Die Arbeit von Psycholog*innen ist wie von Ärzt*innen“, sagt Gorodyska, „wir wollen helfen – egal, wo die Menschen herkommen.“

In den blau-gelben Treffpunkten habe auch sie selbst Hilfe erfahren. Beim Ausfüllen von Anträgen etwa, bei den Regeln und Gepflogenheiten, die es in Deutschland gibt. „In der Ukraine geht man einfach beim Kindergarten vorbei und fragt, ob ein Platz frei ist – hier muss man ein Formular ausfüllen“, nennt sie ein Beispiel für die Unterschiede. „Ich bin froh, dass ich jetzt anderen helfen kann“, sagt sie, „das gibt mir meine Stärke zurück.“

Eines Tages, wenn der Krieg vorbei ist, werde sie auf jeden Fall wieder in ihre Heimat zurückziehen. Die Kontakte, die sie in Deutschland gewonnen hat, will sie dann weiter pflegen. „Ich werde dich besuchen“, sagt Imke Fronia. Zuversicht, die wichtig ist in schweren Zeiten.